Publicada en La Agenda./

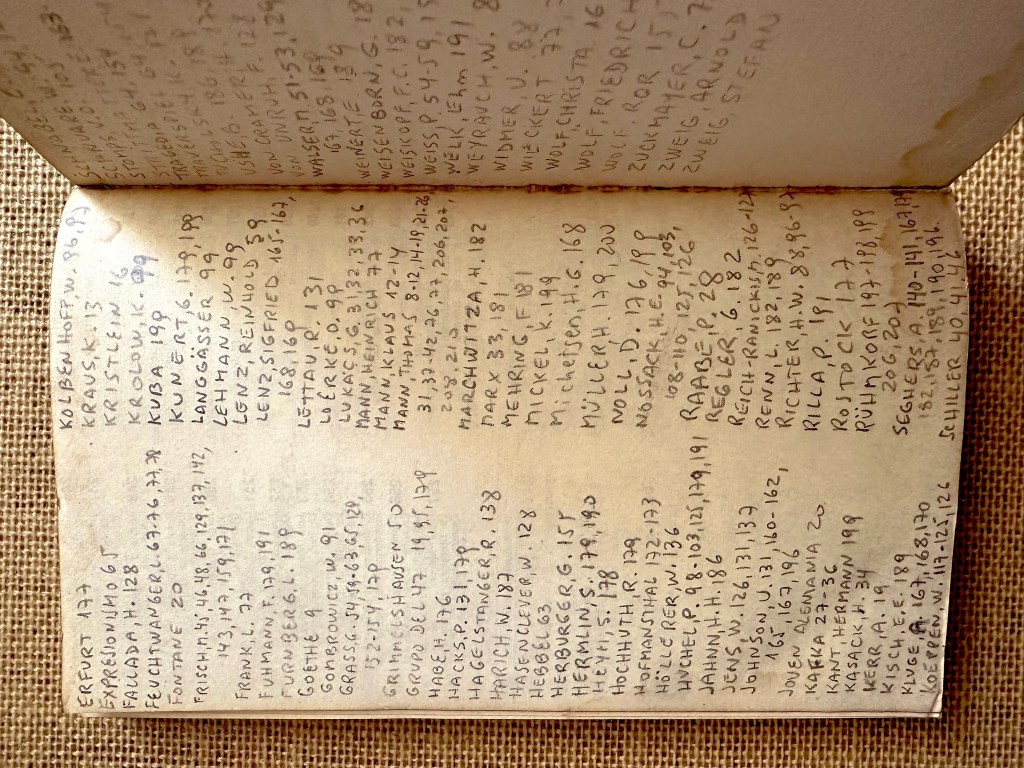

1. Hace unas semanas, en el inicio de X, me topé con un tweet de @borovinsky: “Compré un libro usado de Hans Mayer y el dueño anterior, que no subrayó ni una página del libro, hizo en lápiz un índice onomástico atrás de todo”. El tweet estaba acompañado por unas fotos que permitían ver en detalle la delicadeza con la que se llevó a cabo la labor. Se lo envié por Whatsapp a mi querido editor Leandro Donozo, un apasionado de estos índices. Primero expresó su encantamiento, luego la pregunta retórica: “¿cómo habrá ido a parar un ejemplar así a una librería de usados?”.

Mientras él se autorespondía “un hombre muerto y herederos sin corazón”, yo le enviaba “esas joyitas se desprenden en manos de herederos inútiles”. Nos reímos de la respuesta al unísono apuntando a lo mismo, aunque la coincidencia revele desolación. Ya no solo vivimos un tiempo en el que si no hay foto ni video en las redes algo no existe, ahora también vivimos un tiempo en el que todo tiene precio, lo que implica que todo tiene ganancia, y si no lo tiene, es decir, no trae ganancia, es porque no sirve.

En ese libro hermoso e indispensable que es Agua y jabón , Marta D. Riezu recupera y comparte cientos de historias y de detalles que se detienen justo en el momento crucial en el que la vida nos obliga a discernir entre precio y valor, o bien, entre las dinámicas de consumo/descarte versus el involucramiento y la transformación que acarrea ese conocimiento recibido, un conocimiento que se puede presentar de miles de maneras, algunas, claro, con un alto precio en el mercado, otras sin encender el mercado pero encendiendo la humanidad en y entre nosotros.

Desde la época y contra la época, que nos quiere convencer de lo contrario, priorizar la puesta en valor y el involucramiento —dentro de lo genuinamente posible— trae no solo recompensas personales, sino que consolida la necesaria continuidad, el trazado y la puesta en relación de nuestras historias. Porque, en realidad, nuestra historia nunca es algo apartado, aislado, sellado en el centro familiar, sino que siempre hay encuentros y desencuentros, entrelazamientos y cruces que nos conforman, que hacen camino y también abismo al andar.

Las derivas de esas historias fundiéndose entre sí de forma no lineal, orgánicamente, responden a las estructuras y los acontecimientos de la subsistencia. Podemos decir que esas derivas son la pulsión de la vida comunitaria, la historia que no solo vemos pasar, sino que llega a nosotros para oficializar nuestro lugar en “la cadena” y recordarnos un tipo de corporalidad que esta época aborrece: antes de ser nuestros propios jefes, antes de ser esta acumulación de tareas y cargar con una sobreestimulación de lo productivo y rentable, somos sujetos sociales y culturales con un determinado poder en nuestras manos.

La liberación del cuerpo explotado nunca puede ser convertir a ese cuerpo en una empresa, más bien todo lo contrario: la liberación del cuerpo explotado es volver al cuerpo comunidad, al cuerpo club, carnaval, plaza, feria, festival, costanera, marcha, paro general, festejo de un campeonato. En concreto: al acontecimiento social. Porque no hay virtud en la liberación por sí sola ni por sí misma. Nadie es libre en soledad porque la libertad en soledad es una amenaza, parafraseando a James Baldwin. Una sociedad de libertades sin soberanía, sin propósito, sin destino en común, por más independencia económica que en términos individuales haya alcanzado, incluso nacionales, es una sociedad que no tiene nada para ofrecer, por ende, nada que perder. Y lo único que realmente se puede perder como sociedad es lo que no se puede comprar, lo que no tiene precio.

Esto no quita que las discusiones económicas sean indispensables, que haya que hablar de guita y la redistribución de esa guita, de esas ganancias, incluso detrás de lo que tiene mayor valor que precio/ganancia, de lo que defendemos por impacto cultural, espiritual, emocional, existencial. Porque solo los que llegan a fin de mes tranquilos pueden ver como una derrota cultural que haya multitudes angustiadas y con conversaciones tomadas por el dinero 24/7.

Por otro lado, o no tanto, porque hay mucho conflicto actual que nace ahí, en esas conversaciones o postales del no llegar a fin de mes, la respuesta a todo ese piberío queriendo ser el próximo Elon Musk y buscándole rentabilidad a todo no puede nunca ser desde la moral ni desde la supremacía cultural. Porque ese fenómeno, apartándolo del mandato fascista y reconociéndolo en su transversalidad social, responde a estructuras de explotación, carencias y violencias históricas, sistemáticas, que las izquierdas o los llamados campos nacionales y populares no supieron ver, reconocer, enfrentar, contener, en algunos casos, ni siquiera atender, creídos que las realidades e intereses de toda la juventud eran la de los alumnos del Pelle o Nacional Buenos Aires. La respuesta a este fenómeno tiene que ser una comprensión y autocrítica hacia la raíz, porque algo falló de “este lado” para que las juventudes corran a los brazos del mercado en busca no solo de respuestas laborales, sino de esperanzas, de proyectos de vida.

Con izquierdas y campos populares totalmente despojados de audacia, de riesgo, como dice Elizabeth Duval, nostálgicos de victorias que ya ni se sienten como tales y melancólicos sobre las derrotas cosechadas, casi sin diferencias con las derechas en los tonos y dispositivos de control y corregimiento, pero sin la astucia del mercado que todo lo vende como rebeldía y liberación, hay mucho más que revisar, cambiar y volver a crear, a nacer de nuevo, antes que culpabilizar a los que encontraron en los casinos online, las app de reparto y la timba financiera una forma de sobrevivir y de caminar por este mundo cada día más injusto, violento y desigual. Vuelvo a Duval: “No necesitamos más testimonios humanos e intelectuales del hundimiento (…). La aspiración de quien quiera cambiar el mundo hoy no puede tener nada que ver con la autocompasión, nos sobran profetas de la desesperanza”.

Hablé de poder en nuestras manos y hablar de poder es hablar de responsabilidad: somos lo que hacemos y lo que no hacemos con los legados que recibimos. Esos legados también nos hablan de lo que han hecho con y de nosotros. No solo nuestros pares, las instituciones, nuestros consumos, el Estado, los gobiernos. “La historia de tu sufrimiento tiene nombres y apellidos. (…) La historia de tu cuerpo es la historia de esos nombres que se han ido turnando para arruinarlo. La historia de tu cuerpo acusa la historia política”, escribe Edouard Louis en su conmovedor y letal libro Quién mató a mi padre. La redención como un GPS posible que nos permita salir al encuentro de los otros, comprendiendo toda la complejidad del socializar a partir de sanar lo que vivimos puertas adentro. Hacernos cargo.

2. Hace unas semanas, Riezu escribió en Instagram: “Sin una educación y una concienciación por parte de los padres (y de las instituciones culturales), el hijo no siente ilusión por lo que hereda”. Su comentario venía a razón de una de las últimas columnas del reconocido galerista y consultor cultural Llucià Homs en La Vanguardia, que acusa el desinterés de los hijos por las colecciones de arte que han ido creciendo tras generaciones. Parece que ese crecer transgeneracional enfrenta el primer abismo con la generación actual, con la que empieza a quedar en primeras filas y a definir destinos propios (y sí, no tan propios).

Los herederos prefieren inmuebles, que con mayor facilidad y gran variedad de opciones pueden convertirse en dinero inmediato o en negocio, que cualquier otro tesoro, aun cuando estos tesoros pueden valer muchos millones de dólares, tal vez más que un inmueble, teniendo además peso histórico y mil disparadores culturales. El punto es que ese peso y esos disparadores se les escapa, los excede. No es personal, es algo de este tiempo que potencia el culto a la ignorancia y responde a una narrativa tramposa.

Si el antropocentrismo hasta acá se exaltaba creyendo solo en lo que veía, su profundización no es tan solo este individualismo voraz, es creer en lo que se tiene. Ese tener reafirma lo de ver para creer, por eso no solo se mide en cantidad (de ganancia, de interacciones, de likes, de views, de seguidores), sino que se exhibe. Ahí la nueva idolatría y su propia fantasía: no importa qué tan efímero y virtual sea ese tener, alcanza para constituir la existencia bajo un mandato que acusa que todo lo que no se traduce en un determinado ingreso/ganancia es inútil.

“Para entender y apreciar lo valioso se necesita tiempo, esfuerzo, paciencia, una mirada educada (por otros o por ti mismo), humildad y capacidad de asombro”, refuerza Marta en su post para concluir que “existe una responsabilidad moral de blindar no ya los objetos relevantes, sino la sabiduría de los que nos preceden. Ahora, cuando aún hay tiempo. Ser agradecidos, estar muy atentos, hablar de (redescubrir) los que no están, montarnos una Great Wisdom Transfer para que el conocimiento no se pierda”. Y esto me gustó especialmente porque puedo darme el gusto de ponerla en diálogo con una definición de Marina Garcés que parece un rezo: “el hilo conductor es el aprendizaje. En el aprendizaje se encuentran la política como transformación, el saber como descubrimiento y la relación con los otros como compromiso. Y en el aprendizaje se encuentran, también, el yo y el nosotros. Siempre es alguien quien aprende. Siempre es con los otros que aprendemos”. Pero ¿qué ocurre cuando se deja de ver a los otros? No aprendemos, no hay hilo conductor. No hay sociedad, nos volvemos individuos compartiendo tiempo y espacio.

3. Sin esa liberación que nos da el acontecimiento social, la libertad es un consumo más. Por eso, también, festivales, carnavales, cines, espacios públicos, el acontecimiento social que habilita el acontecimiento cultural se vuelve campo de batalla, porque es ahí que se habilitan los encuentro, la catarsis, el compartir preocupaciones, angustias y, sobre todo, despertar la memoria corporal, esa que nos recuerda que no somos empresas ni algoritmos, somos carne y sangre, somos creadores y protagonistas de una forma de vida mejor, con los otros, en comunidad.

Tal vez en ese hilo conductor de aprendizaje que se nos cortó por dejar de ver a los otros tengamos una punta para pensar junto a Andrea Marcolongo. La escritora italiana advierte que hoy la ignorancia es un valor social. Nada nuevo, pero me gusta especialmente pensarlo con ella por la posición desde la que lo hace: no se monta en un pony para defender con creces su statu quo social ni cultural, ni mucho menos aprovecha el impulso de salir a defender lo que cree para, como quien no quiere la cosa, despreciar todo lo que a ella no le gusta. Esta dinámica tan característica en la mayoría de los actores culturales mimados por el mainstream, las consignas y el causismo, que piensan en la cultura como un producto final y delimitado por su idea de consumo, es decir, cultura para ellos son determinados libros, discos, obras de teatro y salidas. Entonces, más que defender, derraman sus prejuicios contra todo lo que les es ajeno, casualmente alineados, en menor o mayor medida, a los imaginarios sociales que desatan fantasmas sobre ciertos sectores. Marcolongo va a contramano de esto y exalta el involucramiento cultural de la generación de nuestros abuelos y bisabuelos, por lo general analfabetos o sin haber terminado la primaria, muy lejos de las carreras universitarias, pero “sabían que la cultura, todo lo que integra el saber, el hablar bien, era fundamental para sus derechos, para la democracia”. Pero ¿qué valor tiene la democracia y la cultura para alguien que está fuera de sus alcances, para alguien que no ha sido beneficiado o que, en vez de ver mejoras en su vida, día a día enfrenta todas las falencias, violencias por definición y vicios de ambas?

Hubo un tiempo no muy lejano a este en el que gozamos de acuerdos que se sentían como una base hacia nuevos y mejores horizontes para todos. Bajo este sol tremendo, que quema y aplasta, puede sentirse que perdimos la oportunidad, pero “cuando nos perdemos, hay dos maneras de mirar para saber dónde estamos: buscar un punto alto para tener una visión general, o repasar mentalmente el camino recorrido para dar sentido a lo que nos rodea”, escribe Marina Garcés, una invitación valiente y paciente. Otras palabras que alumbran estas tardes oscuras y que nos permiten soñar un nuevo horizonte las trae la voz de Ofelia Fernández: “con la historia en el corazón y con el futuro en la cabeza”.

Ninguna victoria ni derrota es permanente, muchas veces hablamos de derrotas y victorias que ni siquiera son tales porque, a decir verdad, no dimos la batalla tal como creímos, o no dimos la batalla que teníamos que dar. Entonces, ahora que aún podemos, porque acá seguimos, es hacia un tiempo que retome el hilo conductor que hay que ir, para que no haya que explicarle a nadie (que quiera entender, que no es lo mismo que quiera especular) la importancia social y cultural de lo no estrictamente rentable porque todos la conocemos de primera mano, en vivencia, en cuerpo y alma, en comunidad. Y lo que se conoce es más fácil de defender, de cuidar, de fortalecer y de reconocer una libertad que el mercado nunca podrá dar: la libertad política de ser el país que somos, la mayor rebeldía a la que podemos aspirar bajo esta globalización gentrificadora que viene a borrarnos.